新学期が始まりました!

(2021.04.28) 皆さんこんにちは,N吉です! 大変ご無沙汰しております(^^) 本日は4月の研究室の日常について紹介したいと思います。 新学期も始まり…

R2年度 放射線取扱主任者・第一種試験 2名(+1名)=3名合格

国家資格である「第一種放射線取扱主任者」に高貝研究室のメンバー2名(+1名:卒業生)=計3名が合格しました。 第一種試験は,令和2年12月27日~28日に実施さ…

日本化学会第101春季年会(2021)に参加しました

3月20日、日本化学会第101春季年会(2021)がオンライン開催されました。高貝研からは、大学院生3名が参加し、口頭発表を行いました。 ・藁谷朱里,大沼 知沙…

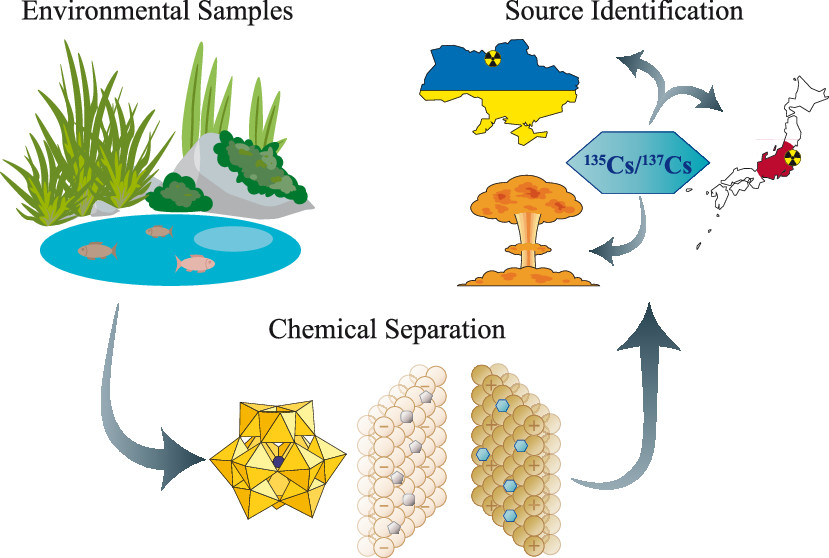

アメリカ化学会「Environmental Science & Technology」誌に世界の放射性セシウム汚染に関する論文が掲載されました

ドイツのステインハウザー研究室との共同研究の成果が、2021年3月12日のアメリカ化学会「Environmental Science & Technol…

NDEC-6で研究奨励賞および最優秀発表賞を受賞しました

2021年3月3日、次世代イニシアティブ廃炉技術カンファレンス(NDEC-6)がオンライン開催されました。高貝研からは、大学院生2名、学類生2名が参加し、研究発…

修士論文発表会(2020年度)

皆さんこんにちは。KIMです。 2020.02.16に修士論文発表会が行われました。 高貝研究室からは2名、発表に臨みました。 ↓↓こちらがその時の様子です↓↓…

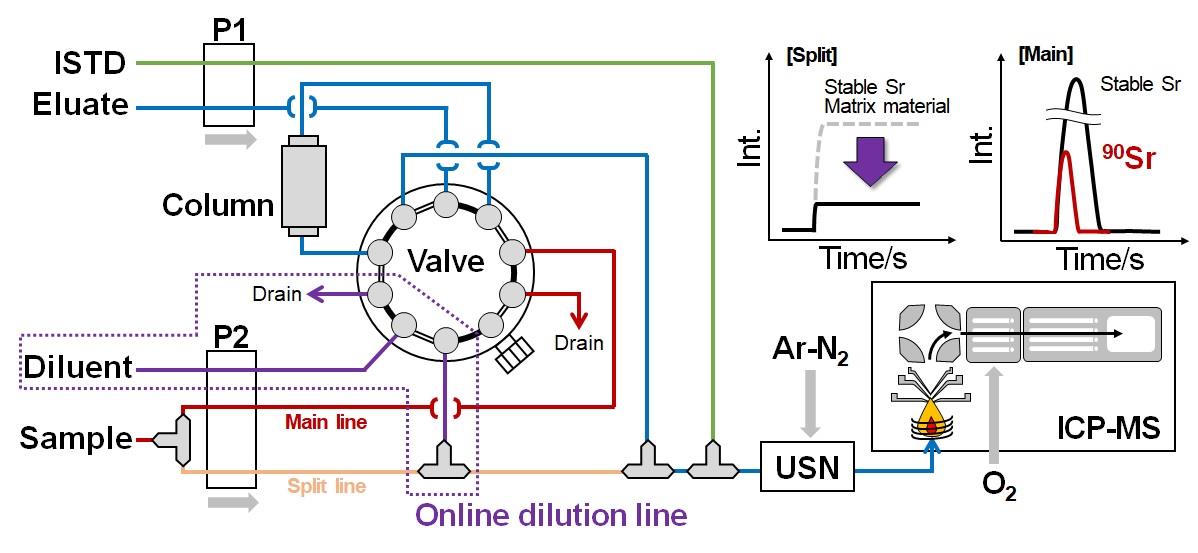

アメリカ化学会「Analytical Chemistry」誌に放射性ストロンチウム分析法に関する論文がハイライト・掲載されました

修士課程で卒業した伊藤千尋さんの研究成果が、2020年12月15日のアメリカ化学会「Analytical Chemistry」誌に研究成果が論文掲載されるととも…

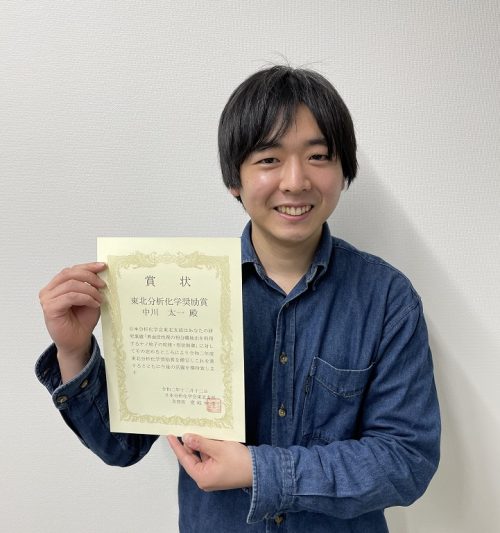

中川さんが東北分析化学奨励賞を受賞しました

高貝研究室のDrコースの中川太一さんが、日本分析化学会 東北支部 「東北分析化学奨励賞」を受賞し、受賞講演が2020年12月12日にオンラインにて開催されました…

令和2年度 福島研究開発部門成果報告会に参加しました

2020年12月5日、富岡町文化交流センター学びの森において、令和2年度 福島研究開発部門成果報告会が開催されました。諸事情により、現地での参加はできませんでし…

令和2年度中間発表会(B4)

皆さん,こんにちは!ドルです. 2020年11月18日,福島大学L1講義室にて化学系研究室の中間発表会が行われました. ここで高貝研究室から学部4年生が発表しま…

環境放射能学セミナー in 東日本大震災・原子力災害伝承館

皆さんこんにちは、0花です! 2020年10月3~4日の2日間、東日本大震災・原子力災害伝承館にて環境放射能学セミナーが行われ、高貝研究室からはB4のR央さん、…

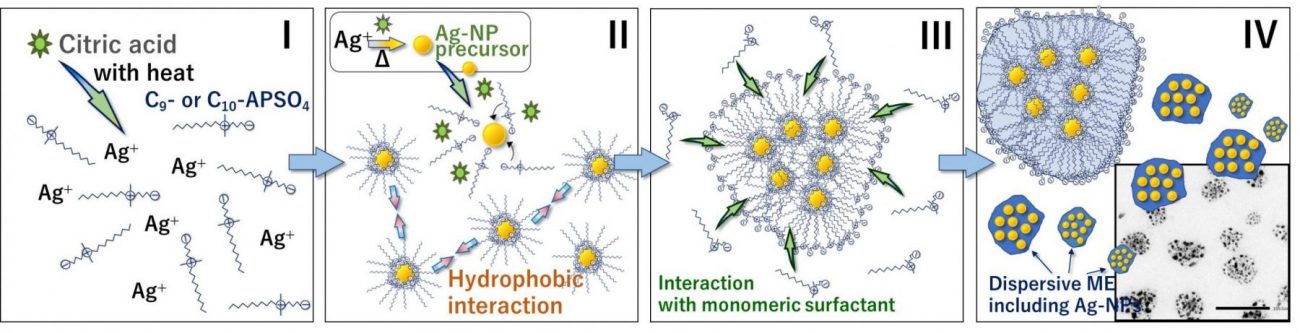

イギリス化学会「RSC Advances」誌にナノ粒子によるエマルジョン制御に関する論文が掲載されました

博士課程D3の中川太一君の研究成果が、2020年9月15日のイギリス化学会「RSC Advances」誌に研究成果が論文掲載されました。 【著者/論文誌名】T.…

修士論文発表会(秋口修了)

皆さんこんにちは、0花です。 2020年8月18日に修士論文発表会が行われ、高貝研究室からは9月卒業となる修士2年生のMさんが発表を行いました。 学部時代からの…

アメリカ化学会「Langmuir」誌にナノロッド制御に関する論文がハイライト・掲載されました

博士課程D3の中川太一君の研究成果が、2020年6月15日のアメリカ化学会「Langmuir」誌に研究成果が論文掲載されるとともに、Supplementary …

第80回分析化学討論会にオンライン参加しました

2020年5月23日~24日、北海道教育大学札幌キャンパスにおいて、第80回分析化学討論会が開催されました。COVID-19感染拡大防止の影響により、現地開催は…

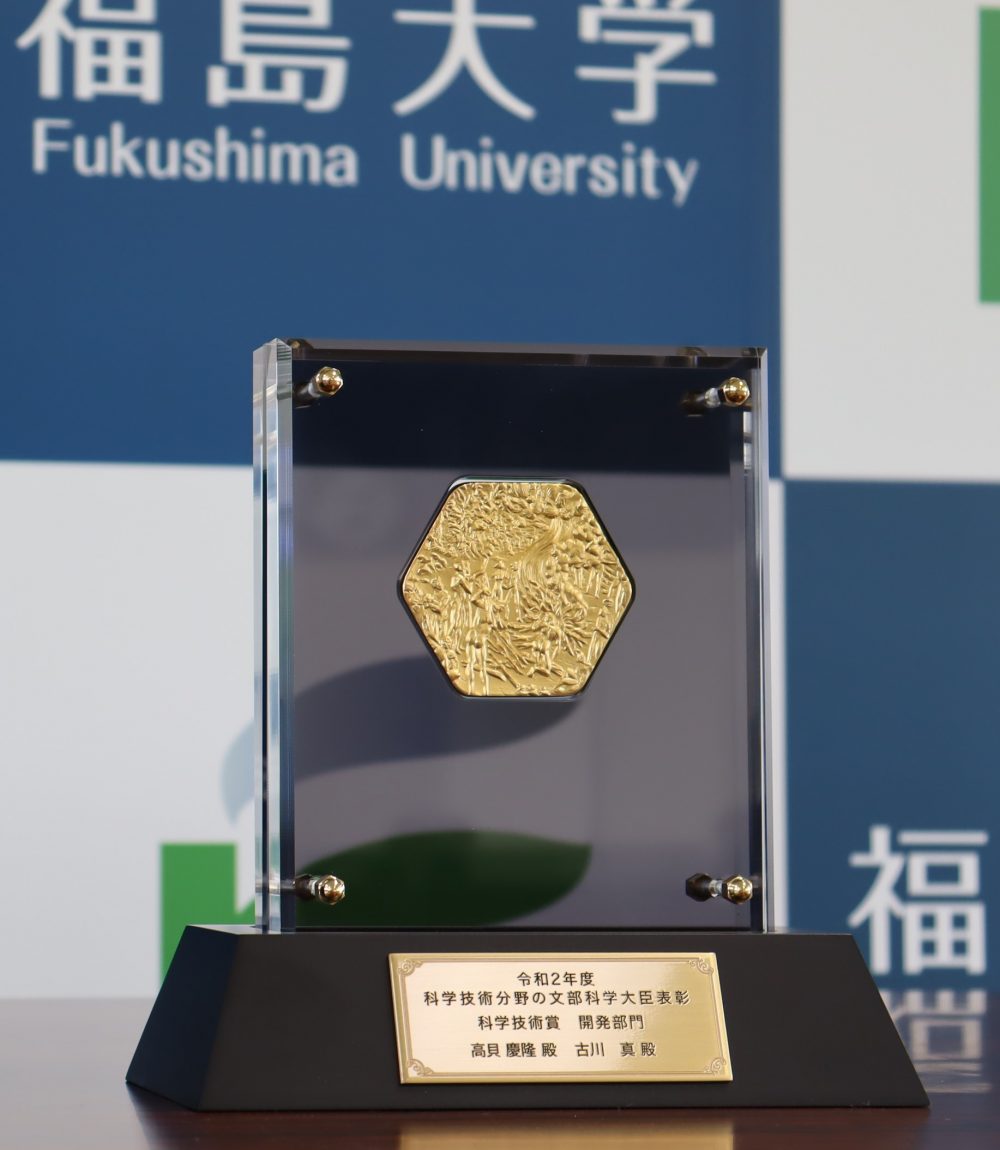

高貝先生が文部科学大臣表彰(科学技術賞)を受賞しました

高貝先生が令和 2 年度科学技術分野の文部科学大臣表彰(科学技術賞)を受賞しました。 また、それに関する新聞記事・地元紙での掲載がありました。 ◆新聞記事(20…

日本分析化学会英文誌「Analytical Sciences」誌にオンライン希釈法に関する論文の掲載が決定しました。

2020年4月10日付,日本分析化学会の英文誌「Analytical Sciences」誌に研究成果の論文掲載が決定しました。 【著者/論文誌名】K. Yana…