博士課程D3の中川太一君の研究成果が、2020年6月15日のアメリカ化学会「Langmuir」誌に研究成果が論文掲載されるとともに、Supplementary Coverに選ばれました。

【著者/論文誌名】T. Nakagawa, W. L. Hinze, Y. Takagai*, Langmuir 2020, 36(26), 7456–7462.

【DOI】https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.0c01043

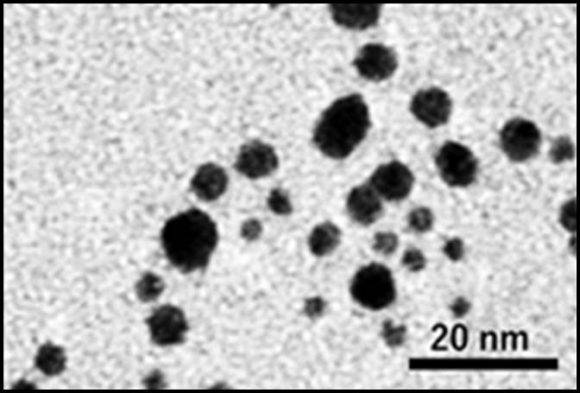

カルシウムイオンと硫酸イオンが混ざると沈殿しますが、非常に薄い濃度では混ぜても(≒溶解度積以下では)沈殿しません。しかし、この研究では、この非常に薄い濃度(溶解度積以下で)で混ざり合ったこれら二つのイオンに、中性界面活性剤(トリトンX-100)を混ぜて熱すると細さが数十ナノメートル、長さがマイクロメートルの極細のシャープペンの芯のようなロッドが綺麗に成形されてできることがわかりました。さらに、これに球形の銀ナノ粒子を加えると、その芯のようなロッドの長さだけが、銀ナノ粒子の濃度に応じてどんどん短くなる現象を見つけました。この論文では、これらの現象のメカニズムについても調査して、言及しています。

【備考】この研究は、Langmuir誌 2020年 26巻におけるSupplementary Coverに選ばれてハイライトされました。

【備考】この研究は、Langmuir誌 2020年 26巻におけるSupplementary Coverに選ばれてハイライトされました。

【受賞概要】

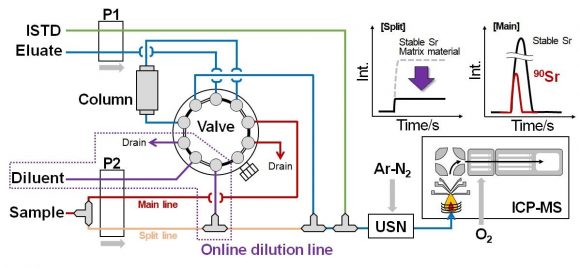

【受賞概要】 私たちの研究室では、環境や生体中に存在する超微量成分を分析(分離・定量)するための新しい分析システムを開発しています。その開発の過程で,新しい化学現象を発見することもしばしばあり,その化学現象の解明にも勤しんでいます。

私たちの研究室では、環境や生体中に存在する超微量成分を分析(分離・定量)するための新しい分析システムを開発しています。その開発の過程で,新しい化学現象を発見することもしばしばあり,その化学現象の解明にも勤しんでいます。