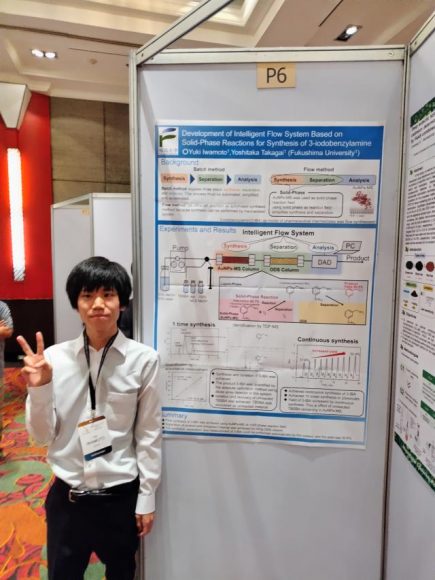

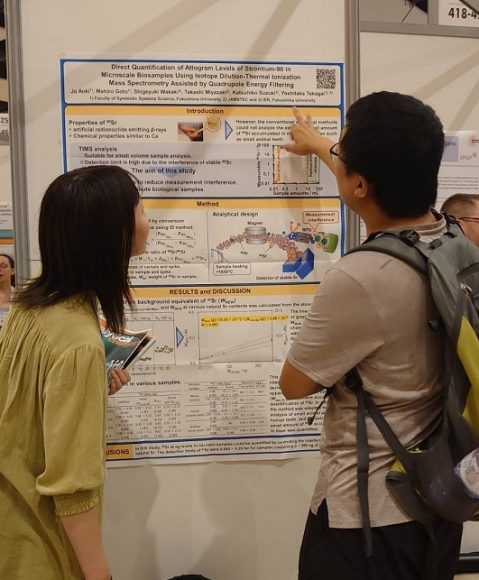

2024年12月3日~7日にタイのチェンマイで開催された「23rd International Conference on Flow Injection Analysis and Related Techniques(23rd ICFIA)」において、学生1名が研究成果を発表しました。

タイトルは、下記のとおりです。

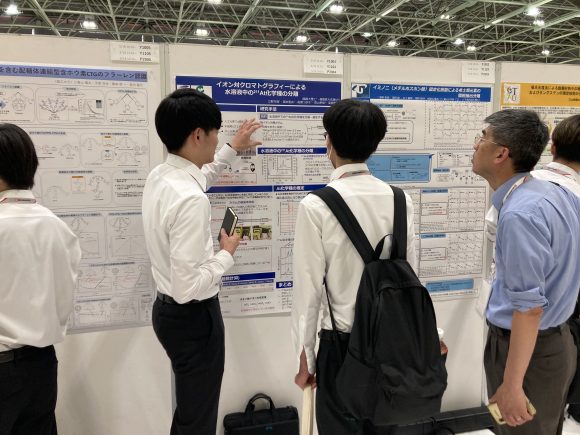

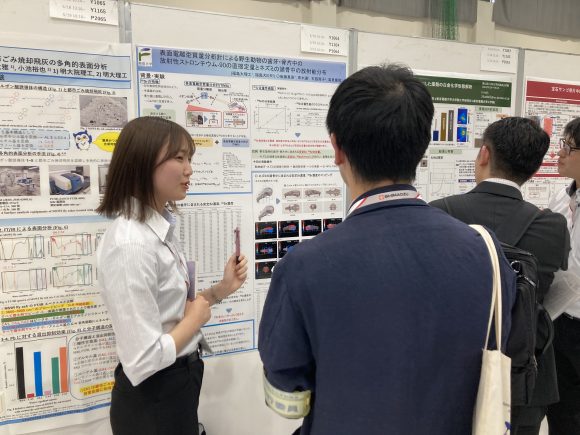

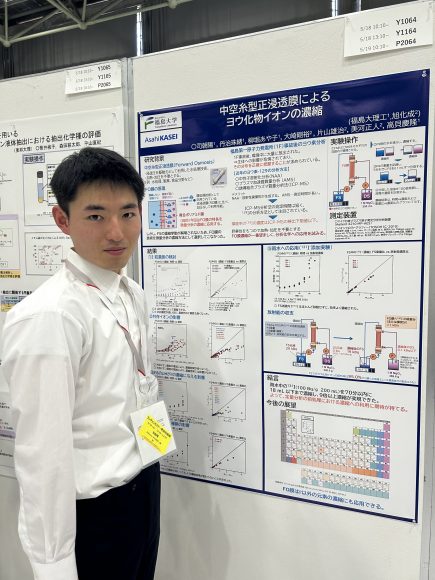

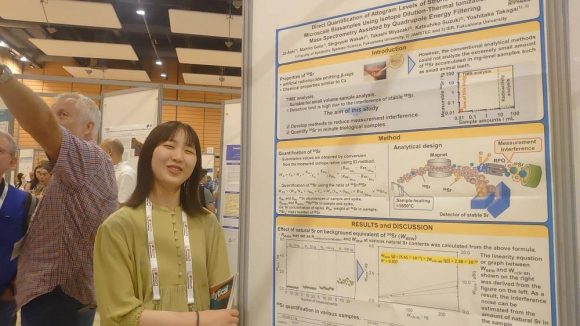

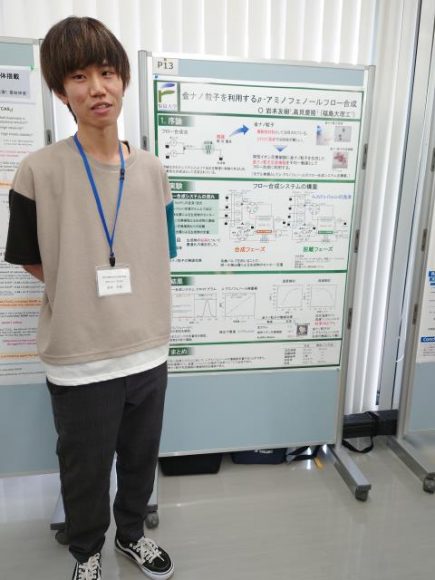

【ポスター発表】

Y. Iwamoto, Y. Takagai, “Development of Intelligent Flow System Based on Solid-Phase Reactions for Synthesis of 3-iodobenzylamine.”

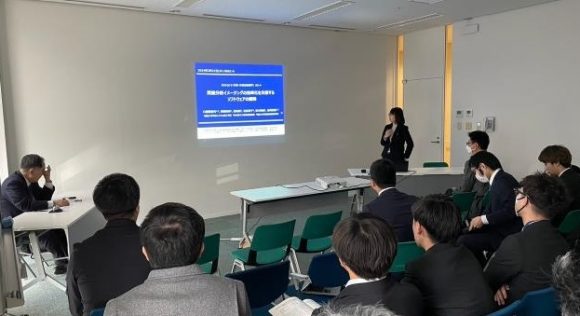

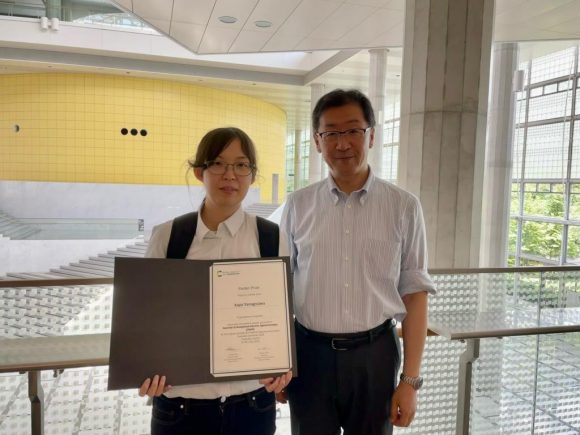

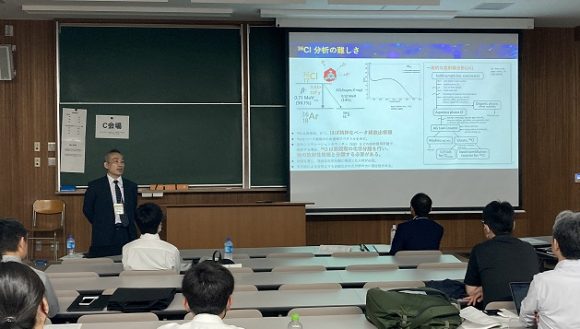

また、高貝先生が「フローインジェクションによる放射性物質の自動分析法に関する研究」で、「2024年度FIA学術賞」を受賞し、授賞式が行われました。

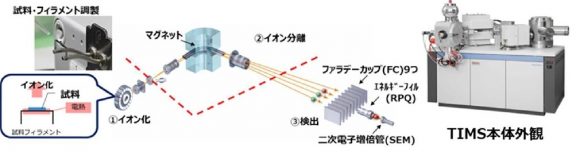

私たちの研究室では、環境や生体中に存在する超微量成分を分析(分離・定量)するための新しい分析システムを開発しています。その開発の過程で,新しい化学現象を発見することもしばしばあり,その化学現象の解明にも勤しんでいます。

私たちの研究室では、環境や生体中に存在する超微量成分を分析(分離・定量)するための新しい分析システムを開発しています。その開発の過程で,新しい化学現象を発見することもしばしばあり,その化学現象の解明にも勤しんでいます。