これまでの研究成果『カスケード型濃縮分離法』が『分析化学』誌の総合論文に掲載が決まりました。

詳細は後ほど

高貝慶隆,分析化学(総合論文),in press (2013). “カスケード型高倍率濃縮分離システムの構築と分析化学的応用”

平成24年度に学会・研究会・講演会にて発表した研究成果や活動の一覧です。

【国際会議発表分】

1) Y. Takagai, S. Kodama, M. Furukawa, “Development of Indirect Determination Method of Cellulase Concentration in Environment Using Biodigestion of Metal-Complex Modified Cellulose”, SETAC Asia Pacific 2012 (Kumamoto) 2012.9.24.

2) Y. Takagai, S. Kodama, M. Furukawa, “Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometric Quantifications of Cellulase and its Activity Assay Using Biodigestion of Metal-pigment Complex Modified Cellulose”, Analytical Research Forum 2012 (Durham University, UK) 2012.7.4.

3) Y. Takagai, M. Furukawa, T. Takase, Y. Nagahashi1, O. Shikino, Y. Kameo, “Isotope ratio analysis of 235U and 238U nuclide using a microwave digestion associated with ICP-MS and the soil survey related to Fukushima Daiichi nuclear disaster”, Analytical Research Forum 2012 (Durham University, UK) 2012.7.4.

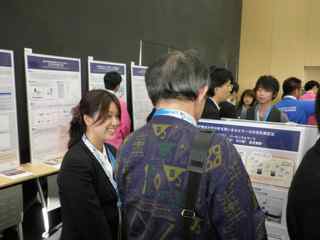

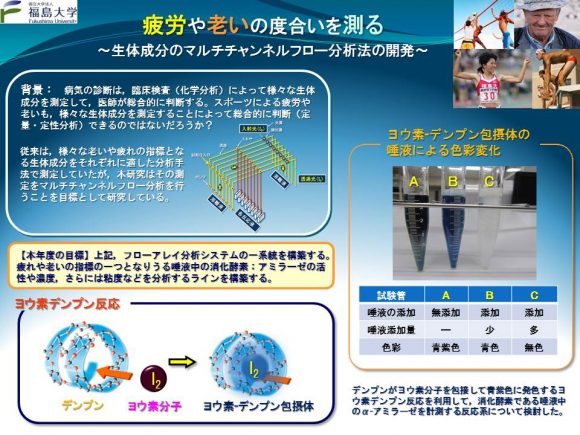

4) T. Ohtomo, T. Takahashi, S. Igarashi, Y. Takagai, “Flow-injection Spectrophotometric Determination of alpha-Amylase Activity Using the Degradation of Starch-Iodine Complex Coloration”, Flow Chemistry ASIA 2012, (Hotel Royal Queens, Singapore) 2012.10.25-26.

【学会発表・研究会発表】

1) 大友孝郎,高貝慶隆,五十嵐淑郎,鉄‐フタロシアニン錯体を用いる極微量L-チロシンの化学発光検出‐FIAの開発,第72回日本分析化学会討論会(鹿児島,鹿児島大学)2012.5.19

2) 大友孝郎,五十嵐淑郎,高貝慶隆,金属フタロシアニン錯体の化学発光とチロシン分析への応用,平成24年東日本分析若手交流会(茨城,いこいの村涸沼)2012.6.30

3) 古川真,高貝慶隆,ICP-MSを用いた放射性ウランの迅速分析法と東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う広域土壌調査,みちのく分析科学シンポジウム 2012(山形大学工学部,米沢)2012.7.21

4) チャン・ティ・フェ,高貝慶隆, “単分散金ナノ粒子を直線配列にコントロールする手法”, 第3回 分析化学セミナー (宇奈月温泉・富山),2012.9.5

5) 松尾晴児,高貝慶隆, “食品・野菜中の残留農薬の高感度分析システムの開発”, 第3回 分析化学セミナー (宇奈月温泉・富山),2012.9.5

6) 大野愛莉,高貝慶隆, “金属イオンを指標とするセルラーゼ活性測定法と既存法との相関性”, 第3回 分析化学セミナー (宇奈月温泉・富山),2012.9.5

7) 清水冴子,高貝慶隆, “セルラーゼ分解反応における代謝物の解明”, 第3回 分析化学セミナー (宇奈月温泉・富山),2012.9.5

8) 大友 孝郎,高貝慶隆, “鉄-フタロシアニン錯体の化学発光反応を用いる栄養補助食品中の微量L-チロシンの消光定量” 第3回分析化学合同セミナー,フィール宇奈月(宇奈月温泉・富山),2012.9.5

9) 高瀬つぎ子,内田守譜, 高貝慶隆, 難波謙二, 大槻勤,村松康行,ウシの体内での放射性セシウムの動的挙動 -汚染飼料を摂取した牛の場合―,第56回放射化学討論会,東京工業大学,2012.10.4

10) 松枝誠,古川真,高貝慶隆,“変異原性物質の吸着除去を志向する化学染料及び機能性セルロースの合成”, For the better forum (六本木ヒルズ・東京),2012.11.16

11) 大野愛莉,小玉賢志,古川真,高貝慶隆,“ICP発光分光分析を用いるセルラーゼの活性測定法” , For the better forum (六本木ヒルズ・東京),2012.11.16

【講演会】

1) 高貝慶隆,“特別講演「高倍率濃縮法の最先端」”, 分析化学セミナー (宇奈月温泉・富山高等専門学校),2011.9.2.

2) 高貝慶隆,“福島大学・東日本大震災総合支援プロジェクト 放射線計測チームの活動について”,第2回放射性物質による土壌汚染セミナー 原子力災害に係わる放射能土壌汚染の基礎から今後の環境回復まで,土壌環境センター主催(四谷区民センター),2012.5.14.

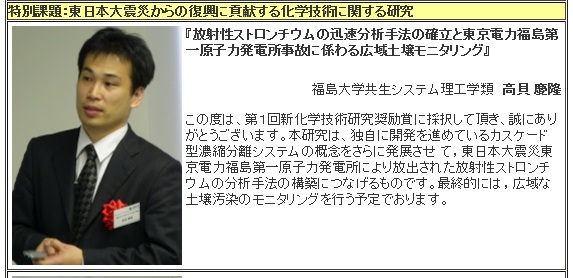

3) 高貝慶隆,“放射性ストロンチウムの迅速分析手法の確立と東京電力福島第一原子力発電所事故に係わる広域土壌モニタリング”, 新化学技術推進協会「第一回新化学技術研究奨励賞受賞講演」,(東京,新化学技術推進協会),2012.5.25

4) 高貝慶隆,“分子機能に基づく濃縮分離システムの構築と分析化学への応用”,第14回機能構造と分析化学シンポジウム,(仙台,東北大学), 2012.7.27.

5) 高貝慶隆,“特別講演「高倍率濃縮法の最先端」”, 第3回 分析化学セミナー (宇奈月温泉・富山),2012.9.5

6) 高貝慶隆,“東京電力福島第一原子力発電所事故に係わる放射能計測と化学分析”,福島地区講演会 日本分析化学会東北支部, いわき市教育委員会,いわき明星大学 ~分析化学による復興への足掛かり~ (いわき明星大学),2012.11.10.

7) 高貝慶隆,“東日本大震災 東京電力福島第一原子力発電所事故にかかわる放射性物質の化学分析”,産業技術連携推進会議 知的基盤部会 分析分科会 (福島グリーンパレス),2012.12.06.

2012.11.15および16に東京・六本木ヒルズで開催されたFor the Beter Forum 2012にて高貝研究室より松枝誠くんと大野愛莉さんがそれぞれ研究発表を行いました。

1) 松枝誠,古川真,高貝慶隆,“変異原性物質の吸着除去を志向する化学染料及び機能性セルロースの合成”, For the better forum 2012 (六本木ヒルズ・東京),2012.11.16

2) 大野愛莉,小玉賢志,古川真,高貝慶隆,“ICP発光分光分析を用いるセルラーゼの活性測定法” , For the better forum 2012 (六本木ヒルズ・東京),2012.11.16

2012.10.25~26でシンガポールで開催されました「Flow Chemistry ASIA 2012」で大友研究員が研究成果を発表しました。

T. Ohtomo, T. Takahashi, S. Igarashi, Y. Takagai, Flow-injection Spectrophotometric Determination of alpha-Amylase Activity Using

the Degradation of Starch-Iodine Complex Coloration, Flow Chemistry ASIA 2012, (Hotel Royal Queens, Singapore) 2012.10.25-26.

概要をイラストで示します。唾液中のアミラーゼを自動分析して,疲れの指標とする研究です

9月24~27日,熊本で開催されましたSETAC Asia Pacific 2012で研究成果を1件発表しました。

Y. Takagai, S. Kodama, M. Furukawa, Development of Indirect Determination Method of Cellulase Concentration in Environment Using Biodigestion of Metal-Complex Modified Cellulose, SETAC Asia Pacific 2012 (Kumamoto) 2012.9.24.

毎年恒例の分析化学交流会2012が2012.9.4,5の両日で富山の宇奈月温泉フィール宇奈月にて開催されました。

本研究室から6件の研究成果発表を行いました。

1) 高貝慶隆,“特別講演「高倍率濃縮法の最先端」”, 第3回 分析化学合同セミナー (宇奈月温泉・富山),2012.9.4

2) チャン・ティ・フェ,高貝慶隆, “単分散金ナノ粒子を直線配列にコントロールする手法”, 第3回 分析化学合同セミナー (宇奈月温泉・富山),2012.9.5

3) 松尾晴児,高貝慶隆, “食品・野菜中の残留農薬の高感度分析システムの開発”, 第3回 分析化学合同セミナー (宇奈月温泉・富山),2012.9.5

4) 大野愛莉,高貝慶隆, “金属イオンを指標とするセルラーゼ活性測定法と既存法との相関性”, 第3回 分析化学合同セミナー (宇奈月温泉・富山),2012.9.5

5) 清水冴子,高貝慶隆, “セルラーゼ分解反応における代謝物の解明”, 第3回 分析化学合同セミナー (宇奈月温泉・富山),2012.9.5

6) 大友 孝郎,高貝慶隆, “鉄-フタロシアニン錯体の化学発光反応を用いる栄養補助食品中の微量L-チロシンの消光定量” 第3回分析化学合同セミナー,フィール宇奈月(宇奈月温泉・富山),2012.9.5

7月20日に磐梯朝日遷移プロジェクト(磐梯朝日国立公園の人間—自然環境系(生物多様性の保全)に関する研究)の一環で高貝研究室も採水調査を行いました。高貝らのグループは,湖沼微粒子の測定を担当しています。

調査内容を簡単に説明すると「どうして湖沼がエメラルドグリーンに見えるのか?」というものです。それを分析化学の力を使って測定しようというものです。測定には,動的光散乱式粒子径分布測定装置(DLS),走査型電子顕微鏡(SEM)を使用して測定します。

2012.7.2~4.にイギリスのDurham Universityにて開催されましたイギリス王立化学会主催のAnalytical Research Forum 2012で2件の研究成果を発表しました。

1) Y. Takagai, S. Kodama, M. Furukawa, Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometric Quantifications of Cellulase and its Activity Assay Using Biodigestion of Metal-pigment Complex Modified Cellulose, Analytical Research Forum 2012 (Durham University, UK) 2012.7.4.

2) Y. Takagai, M. Furukawa, T. Takase, Y. Nagahashi1, O. Shikino, Y. Kameo, Isotope ratio analysis of 235U and 238U nuclide using a microwave digestion associated with ICP-MS and the soil survey related to Fukushima Daiichi nuclear disaster, Analytical Research Forum 2012 (Durham University, UK) 2012.7.4.

2012.6.30に茨城県いこいの村涸沼にて開催されました「平成24年東日本分析若手交流会」にて高貝研究室より研究員の大友さんが研究成果を発表しました。

○大友孝郎,五十嵐淑郎,高貝慶隆,金属フタロシアニン錯体の化学発光とチロシン分析への応用

チュニジア・カルタゴ遺跡

2012年6月19日~24日にチュニジア共和国における「飲料水中のフッ素のオンサイト分析」に関する現地の高等学校での教育アドバイサリーを依頼され,富山高専の先生方とともにチュニジアを訪問しました。

チュニジア共和国チュニス市にある筑波大学海外大学共同利用事務所を拠点として,発展途上国における教育活動を行ってきました。

訪問した学校は進学校でしたが,チュニジアには機材がないとのことで,これまで実験をしたことがなく,スポイトの使い方もままならずお互い色々な勉強になりました。

↓チュニジア・カルタゴ空港にて。荷物が出てくるのに2時間待ちのトラブル。さらに,同行者のカバンがバッケージロストとなる羽目に。海外ではいろいろあります。。。

↓筑波大学海外大学共同利用事務所

↓現地の高校にて(サディキリセ高校,アリアナリセ高校:「リセ」が高校という意味らしい)

↓少々観光。

2012年5月25日,高貝先生が公益社団法人 新化学技術推進協会より「第一回新化学技術研究奨励賞」を受賞されました。

それに伴って,受賞講演が東京・新化学技術推進協会にて開催されました。また,5/29付の化学工業日報に記事が掲載されました。

高貝慶隆, 新化学技術推進協会「第一回新化学技術研究奨励賞受賞講演」,“放射性ストロンチウムの迅速分析手法の確立と東京電力福島第一原子力発電所事故に係わる広域土壌モニタリング”(東京,新化学技術推進協会),2012.5.25

4月8日(日) 平野文部科学大臣ならびに文部科学省の皆さまが,福島大学における放射線分析,核種分析の現状を視察にお見えになりました。セシウム分析やストロンチウム分析などの状況,土壌やコメ,ウシなどの試料のことを説明いたしました。

2012.3.25-31まで,原発事故関連の調査・視察のため,イギリスのスコットランド大学連合環境研究センター,グラスゴー大学およびセラフィールドを訪問しました。ホストのスコットランド大学連合環境研究センターのSanderson 先生は,航空機サーベイ等移動サーベイの計測技術を研究をされています。また,セラフィールドのかつての原子力事故現場とその後について現地視察を行いました。

↓核処理施設セラフィールド(セラフィールドのホームページより:Photo from Homepage of Shellafiled.Ltd.) 特別な許可をいただき,機関銃を持った警備員?が居並び写真撮影厳禁の超厳重な警備のもと施設見学ならびに丁寧なご説明をいただきました。

↓セラフィールドの写真オーケーのレセプションより:核燃料棒の模型

↓グラスゴー大学にて打ち合わせ中

化学同人より『検証! 福島第一原発事故 放射性物質の実際と科学者たちの活動の記録』が出版されました。

この本は,福島第一原発事故によって放出された放射性物質が環境へ及ぼした影響,ならびに,事故発生後に科学者たちが福島でどのような活動を展開したかを記載した書籍です。

福島大学の放射線計測チームの活動も掲載されています。

| 著者 | 化学同人編集部 編 |

|---|---|

| ジャンル | 月刊化学(雑誌) 月刊化学(雑誌) > 別冊化学 |

| シリーズ | 月刊『化学』/別冊化学 |

| 出版年月日 | 2012/03/26 |

| 雑誌コード | 02330 |

| 判型・ページ数 | A4変・124ページ |

| 定価 | 本体952円+税 |

| 在庫 |

1月21日に小・中学生を対象とした、「わくわくときめき実験教室」があり、研究室のメンバーはアシスタントとして参加しました。

たくさんの子どもたちと先生方がいらっしゃって、とても賑やかな充実した時間を過ごすことができました。

高貝研究室からは、「色と光の実験」を紹介させていただきました。

紫キャベツを使った、抽出の実験風景です。フェちゃんの包丁さばきがとても綺麗でした☆彡

実際に子供たちが、ビニール袋に入ったキャベツとお湯を用いて、抽出を体験することができました。子どもたちは、みんなとても真剣に取り組んでいました。

ルミノールによる化学発光の実験風景です。光った瞬間には、子どもたちから大きな歓声が上がりました

とても色鮮やかに仕上げることができました(^_^)

これは、片付けの風景です。カラフルな試験管の背景に微笑むM尾君の顔が・・・(^◇^)

実験教室では、研究室で飼ってる金魚も活躍しました。(金魚の水のpHを測定しました。)

打ち上げの風景です。ホルモン焼きの居酒屋さんに行きました。貴重な2ショット!!

15種類のホルモンと もつ鍋

教育実習を来年度に予定している私にとって、今回の子どもたちとの交流はとても貴重な機会となりました。

授業で教員が実験をするまでには、実験器具の準備やデモ実験など大変な苦労があることを、知りました。

今回の経験を今後の教育実習などで生かしていきたいと思います。

2012.2.3 大野

来る2012年3月25日(日)~28日(水)に慶應義塾大学日吉キャンパス・矢上キャンパスにて開催されます日本化学会第92春季年会にてポスター発表します。

—————————————————————

講演番号: 2PB-087

発表日時: 3月26日 12:30-14:00

発表部門: 11-分析化学 発表形式: ポスター

和文演題: 福島第一原子力発電所事故に係わる実試料分析におけるGe半導体検出器とNaIシンチレーションスペクトロメトリーとのデータ相関性

発表者名: ○高瀬つぎ子・河津賢澄・佐藤博之・高貝慶隆

当研究室/パーキンエルマージャパン/日本原子力研究開発機構の共同研究で新しい分析方法を開発して,東日本大震災にともなう東京電力福島第一原子力発電所事故におけるウラン燃料の飛散調査を行いました。この手法は,原子力災害などにおける緊急時の土壌中ウランの同位体比分析法で,核燃料物質としての法的管理が必要なウラン標準溶液を使用せず,標準岩石中に含まれる天然ウランを指標とする新しい分析手法です。

この分析手法を使用して,福島県の広域土壌調査を行いました。土壌調査には,東京電力福島第一原子力発電所から5~80 kmの範囲(福島県下115箇所)の空間放射線量が比較的高い地域でサンプリングを行いました。分析の結果,サンプリングの地域によってウラン総量に差異はあるものの同位体比は,ほぼ一定の天然同位体比であることが確認されました.これらの研究成果および調査結果が,日本分析化学会の『分析化学』誌,2011年12月号に掲載されました(以下の通り)。

本法の確立により,これまでよりも多くの分析機関が土壌調査に参画することができます.本手法が多くの分析機関によって利用され,福島および日本におけるウラン汚染状況の実態把握がなされることを期待します.

———-

【タイトル】マイクロウェーブ加熱分解/ICP-MS分析による土壌中235U及び238Uの同位体比分析と福島第一原子力発電所事故に係わる広域土壌調査

【著者】 高貝慶隆®1,古川真2,長橋良隆1,高瀬つぎ子1,敷野修2,亀尾裕3

1 福島大学共生システム理工学類

2 (株)パーキンエルマージャパン

3 独立行政法人日本原子力研究開発機構バックエンド推進部門

【要旨】および【本文PDF】はこちら(J-stage)へ

https://www.jstage.jst.go.jp/article/bunsekikagaku/60/12/60_12_947/_pdf

マイクロウェーブ分解/ICP-MS分析による土壌中の235U及び238Uの同位体比分析法を開発した.マイクロウェーブ加熱分解では,硝酸-過酸化水素の混酸を用いることで,ケイ酸塩中の天然ウランからの溶解を抑制した.飛散したウラン同位体比を精確に求めるために,岩石標準物質中のウラン同位体比を実試料の同位体比の指標とし,さらに,ICP-MSのセルパス電圧をMSのマスバイアス校正に利用した.これらの効果により,放射能を含む標準線源を使用せずにウランの同位体比を0.37%の精度で測定できた. 235U及び238Uはそれぞれ定量でき,それらの検出下限値はそれぞれ0.010 μg/kgであった.原子力災害などの緊急時において,本法は,従来法である完全酸分解/ICP-MSあるいはα線スペクトロメトリーと比較すると迅速で広範囲の状況把握が可能である.さらに,東京電力福島第一原子力発電所から5~80 kmの範囲(福島県下115箇所:下図(Map)参照)でモニタリング調査を行った.その結果,サンプリングの地域によってウラン総量に差異はあるものの,同位体比はほぼ一定の天然同位体比であることが確認された.

高貝先生が編集・執筆を務めました辞書 『分析化学用語辞典』 がオーム社より出版/販売されました。

分析化学用語辞典 [単行本(ソフトカバー)],社団法人日本分析化学会 (編集),価格: ¥ 8,925

高貝先生が,2011 年度社団法人日本分析化学会奨励賞を受賞しました。

社団法人日本分析化学会は,分析に関する科学,技術,文化の進展,人類の福祉に寄与することを目的として,1952 年に設立された学術団体です。理・工・農・医・歯・薬学などの広い領域で,産官学の研究者・技術者が入会しています。分析化学関連では世界最大の学会であります。

日本分析化学会奨励賞は,若手研究者に与えられる賞で,分析化学に関する研究が独創的であり、将来を期待させる35 歳以下の者に贈呈する賞であります。毎年5 件以内の受賞があり,将来を担う優秀な若手研究者が受賞されるものであります。本年も厳正なる審査のもと5 名が選出され,その内の1 名が,高貝に決定いたしました。9 月14 日(水)~16 日(金)の日本分析化学会第60 年会(名古屋大学東山キャンパス)で,受賞講演(9 月14 日09:45~)及び授賞式(9 月15 日14:30~)が執り行われました。福島民報新聞および福島民友新聞にも記事が掲載されました。

詳細はこちら→ 20_02奨励賞受賞

2011年9月14~16日に名古屋大学東山キャンパスで開催された日本分析化学会第60年会にて高貝研究室から3件発表いたしました。

三本菅文さんの卒業研究の成果が、イギリス王立化学会の学術雑誌“Analytical Mehods”に掲載されました。

【概要】 キーワード:分析化学,医薬品分析,食品分析,生体分析など・・・。

人が生きていくうえで,「食の安全」をきちんと確保することはきわめて重要です。近年の「化学薬品による健康被害」などの残念なニュースは、マスメディアを通じて広く伝わるようになり,今では食の安全意識は昔よりも随分強くなっています。このような背景もあり,食品中に残留する微量な物質に対するモニタリングの重要性も大きくなっています。その中で、家畜の寄生虫駆逐薬として広く使用されている動物用医薬品の「イベルメクチン」は、世界保健機関(WHO)なども勧告を出しているように、食品残留モニタリング法の開発が世界的な急務となっています。この数年は、食品化学のみならず、代謝科学、農業化学、バイオケミストリー、分析化学、環境化学などの様々な分野で、イベルメクチンの生体内外での挙動を把握するための研究論文が数多く報告されています。 今回の研究で、トリメチルシリル(TMS)誘導体化試薬の一種であるBSTFAを使用することで、イベルメクチンのGC-MS分析を現実的な濃度レベルで分析できることを見出しました。そして、食肉(馬肉)への添加回収試験を行い良好な結果を得ることができ、実用分析手法として活用できることを証明できました。あとから分かったことですが,世界で初めて,GC-MS分析装置を用いてイベルメクチンなどのマクロライド系医薬品を分析した例となりました。

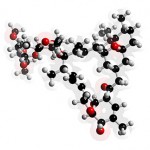

イ

イ ベルメクチンの構造式と3Dモデル。[3D model was prepared by “sientelasalud”. ]

ベルメクチンの構造式と3Dモデル。[3D model was prepared by “sientelasalud”. ]

東日本大震災に伴った東京電力福島第一原子力発電所の事故におきまして,福島大学に放射線計測チームが発足しました。高貝先生がメンバーの一員として参加することになりました。https://www.sss.fukushima-u.ac.jp/FURAD/FURAD/members.html

大震災の影響で,色々とバタバタしておりますが,本研究室の研究テーマに対して色々なご支援をいただくことになりました。

H23年度に関しては,

文部科学省科学研究費・若手研究B (代表): 「金属イオンを指標とする糖質加水分解酵素の酵素活性高速分析法の開発」

文部科学省科学研究費・基盤研究(B) (分担): 「反応性官能基含有刺激感応性高分子を用いる高効率排水浄化システムの実用化」

財団法人日本食品化学研究振興財団 (代表):「高速・高倍率濃縮分離システムの構築による食肉及び乳製品中の残留医薬品の高感度分析システムの開発」

科学技術振興機構(JST) 知財活用促進ハイウェイ「大学特許価値向上支援」(研究試験実施責任者),「糖化酵素セルラーゼの測定試薬及び測定方法」

先の東日本大震災では,様々な方々から お気遣いや励ましのご連絡を頂きまして,本当にありがとうございました。あれから,約7ヶ月が経とうとしています。やっと,ホームページを更新できる余裕が出来てきました。

研究室の被害はほとんどありませんでした。何よりだったのが,研究室の学生ならびにその家族全員の無事が,地震直後ならびに原発の放射性物質拡散時に,すぐに確認できたことでした。ただ,残念ながら,津波や原発問題で実家を離れなければならなくなった者もおりますが,元気に過ごしております。また,研究室(実験室)におきましては,分析機器なども問題なく稼動しておりますし,試薬ビンの落下も最小限で済みました。原発問題由来の心配事は多々ございますが,地震の直接的な被害は微々たる程度です。居室のほうは,カタログ・書籍・壁掛け時計など,様々なもの(化学用品ではないもの)が落下して,足の踏み場も無いほど散らかりましたが,我々にとっての職人道具が無事であったことが何よりです。何はともあれ,様々な方々に色々なご心配をおかけしたことをお詫びするとともに,また,お気遣いをいただきまして本当にありがとうございました。この場を借りてお礼申し上げます。

分析化学研究室,高貝慶隆

写真:真っ二つに折れた我が家の書棚